Beethovens Flötentöne: Eine besondere Jubiläumsgabe

Vielfältigen Diskussionsstoff hat diese Produktion aus dem Hause MDG für die unterschiedlichsten Charaktere und Konfessionen zu bieten. Wo beginnt, wo endet Der junge Beethoven, den uns das Motto des Albums verheißt? Bei den Dreßler-Variationen, den Kurfürsten-Sonaten und der Musik zu einem Ritterballett? Oder hätten wir die Grenze in den Regionen der ersten Symphonie und der sechs Quartette op. 18 anzusetzen, die der mittlerweile Dreißigjährige – trotz längerer Erwägungs- und Entstehungsphasen – ja schon einige Zeit nach der wundersamen Wiener Wandlung geschaffen hat? Ferner: Ob es denn gestattet sei, nachweislich nicht Authentisches wie das Duo Opus 41 nach der Serenade D-dur für Flöte, Geige und Bratsche op. 25 mit dem Etikett Beethoven zu versehen, wo derselbe sich doch gegenüber dem Leipziger Verlagshaus Hoffmeister & Kühnel entschieden gegen die Verwendung seines Namens verwahrt hatte? Und was ist schließlich von der Flötensonate in B-dur zu halten, deren Manuskript sich zwar unter Beethovens nachgelassenen Papieren befand, deren »Echtheit« indes bis heute nicht völlig gesichert ist?

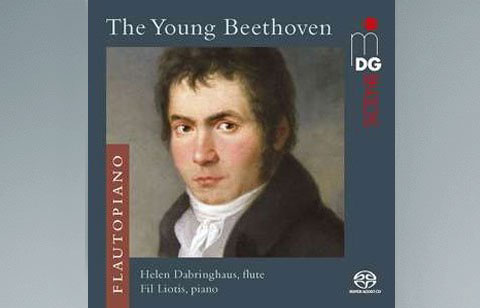

Helen Dabringhaus, auf die man seit ihrem exquisiten und exzellenten Debüt namens Rendezvous (MDG 903 2043-6) ein besonderes Ohrenmerk haben sollte, hat sich mit ihrem Klavierpartner Triantafyllos (Fil) Liotis durch derlei Erwägungen nicht daran hindern lassen, just dieses letztgenannte Werk an den Anfang ihres wohlgeratenen Recitals über den »jungen Beethoven« zu stellen – eine veritable Rokokokostbarkeit, bei deren Anhörung wir freilich gehalten sind zu entscheiden, ob wir sie für eine frühe Kreation des Meisters nehmen wollen oder nicht: Wer da bereit ist, in der viersätzigen, sehr klangschönen und vorzüglich executirten Sonate einen Beweis für den Hebbel’schen Satz zu erblicken, wonach einer nur werden kann, was er schon ist – wer also mit andern Worten in gewissen Akzentuierungen, Tonfolgen und Motivrepetitionen den Keim künftiger Kompositionen findet, der stößt sich nicht an der mitunter draufgängerischen Attitüde des Pianisten und wird demzufolge nicht lange raisonnieren, ob der immer etwas anämische Hammerflügel hier zumindest als historische Folie die kräftigen Hand=Greiflichkeiten hätte mildern sollen.

In jedem Falle haben wir es hier, sei’s nun »ein Stück von Ihm«, sei’s von einem Zeitgenossen, der dem verehrten Meister die niedlichen Sächelchen vermachte, mit einer Musik zu tun, die der Mode der frühen Neunziger entspricht und sich stilistisch ganz nahe bei dem Duo für zwei Flöten WoO 26 bewegt, das Beethoven (nun wirklich) seinem Bonner Freunde Johann Martin Degenhart geschrieben hat, bevor er sich in die Stadt seiner Träume davonmachte. Helen Dabringhaus und ihr Kollege Vukan Milin lassen diese zweisätzige Spielmusik auf durch und durch ergötzliche Weise dahinplappern und -singen: Das Kunststück, einer kreativen Randnotiz gerade so viel an Gewicht zu verleihen, daß sie nicht ins Beläufige abgleitet – dieses Kunststück ist ebenso entzückend gelungen …

… wie die gesamte Beschäftigung mit dem »jungen Beethoven«, der sich hier zumeist im Spiegel fremder Bearbeitungen betrachten und dabei feststellen darf, daß auch unautorisierteste Arrangements das Wesen dessen mitteil(t)en, der einst »von Hertzen – zu Hertzen« sprach. Da ist zunächst Theobald Böhms Einrichtung des langsamen Satzes aus dem Klavierkonzert Nr. 1 C-dur für Flöte und Klavier, eines jener Schmuckstücke, in denen sich der Lyriker aufmachte, die Regionen reiner Schönheit zu entdecken (wer Helen Dabringhaus hört, glaubt’s sofort). Dann die Übertragung der Hornsonate F-dur op. 17, ein auf den ersten Blick bloß interessantes und riskantes Experiment, das aber standhält, weil die filigrane Schreibweise des Klaviersatzes, zu dem einst der berühmte Giovanni Punto (Jan Vaclav Stich) ins Mundstück stieß, auch den zarten Flötenton nicht überwältigt. Und endlich mein persönlicher Favorit, die trotz Beethovens Einspruch als sein Opus 41 gedruckte Variante der Serenade, die in ihren sechs Sätzen den beiden Hauptakteuren des fünfviertelstündigen Programms die Gelegenheit gibt, in allen erdenklichen Registern zu glänzen – mal mit leichtfüßig trippelnden Schritten (in der Entrata und dem Menuett), mal derb polternd nach Art des Hausherrn ( Allegro molto), dann wieder zum Niederknien schön (im Thema mit Variationen) oder mit dem Schalk im Nacken, den wir aus den frühen Sonaten kennen (Allegro scherzando) und endlich mit einer augenzwinkernden Hommage an den, dessen Geist er aus Haydns Händen empfing, als er aus der rheinischen Kurfürstenstadt in die Donaumetropole umzog … und genau an dieser Schnittstelle spüren wir, warum er kein zweiter Mozart hätte werden können: »Was einer werden kann, das ist er schon«.