Er wird uns noch Schönes zu sagen haben …

Feuilleton.

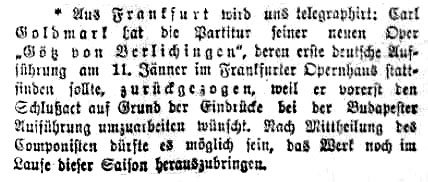

Goldmark’s »Götz von Berlichingen«.

»Wehe der Nachkommenschaft, die dich verkennt!« Sollen die Operncomponisten, die sich unter dieser Nachkommenschaft befinden, jene Schlußworte des Goethe’schen Schauspiels als Aneiferung oder als Warnung deuten? Sie scheinen sich – bis auf unseren allerjüngsten verehrten »Götz«-Componisten – mehr für die Warnung entschieden zu haben. Hatte doch Goldmark so gut wie keinen Vorläufer, als er, getrieben von warmer Vorliebe für den Stoff, sich entschloß, über »Götz« das »abenteuerliche Gebäude der Oper« – auch dieses Wort ist von Goethe – zu errichten. Von einer einzigen »Götz«-Oper wissen wir, und auch von dieser nicht viel. Peter Abraham Schulz, der Lieder- und Singspiel-Componist, hat sie 1787 geschrieben; sie wurde in Kopenhagen geboren, aufgeführt und begraben Sonst gibt es nur Schauspielmusiken zu »Götz«, Ouvertüren und Compositionen der eingestreuten Lieder; davon allerdings eine genügende Zahl. Wir begegnen Reichhardt und Zelter unter den »Götz«-Musikern; mit einiger Ueberraschung auch einem kaum vermutheten Meister: Joseph Haydn Es ist uns nicht der pikante Genuß vergönnt, Haydn’s Musik mit der Goldmarks zu vergleichen; sie scheint verloren gegangen und so gründlich, daß wir sie bei Pohl in dessen Haydn-Biographie nicht einmal erwähnt finden. Eine Oper nach Goethe scheint ein großes Wagniß für jeden deutschen Componisten, eine nach »Götz« vielleicht das allergrößte Es ist kein Zufall, daß Goethe vorwiegend der Opernmusik fremder Nationen anheimgefallen ist, wie eine unvertheidigte Beute »Faust«, »Mignon«, »Werther« – dreimal Goethe und dreimal französische Componisten. Der ausländische Nachbar occupirt da einfach fremdes geistiges Gebiet und nöthigt ihm die ästhetische Gesetzgebung seiner Nation auf. Was er uns dann über die Grenzen zurückschickt, ist eigentlich ein ganz neues, nationalisirtes Product. Der deutsche Tonsetzer müßte Goethe deutsch beikommen. Wer kann das so leicht? Herr Zöllner zum Beispiel, der »Faust«-Componist, konnte es gleich nicht.

Schon der deutsche Librettist wird uns einen frevelhaften Einbruch zu begehen scheinen in die geheiligten Rechte des Dichters. Wie er es auch machen mag – er macht es schlecht. Respectirt er den Dichter – dann wird er meist übel gesorgt haben für die Rechte der Musik, für den Vortheil des Componisten. Respectirt er den Dichter nicht – und es bleibt ihm nichts Anderes übrig – um so schlimmer. Keine Täuschung: Weder in Oper noch Musikdrama ist zuerst ein unabhängiges »Wortdrama« da, zu dem dann die Musik hinzuträte. Jede Gestalt, jede Situation, jedes Wort muß mit Rücksicht auf das Bedürfniß der Musik erdacht und geformt sein: die Wortdichtung wird eben zum »Libretto«. So mußten es Beide halten: Scribe wie Wagner. Nichts Anderes – nur noch Schwereres – obliegt dem Textdichter, der für ein vorhandenes Drama die Musik zu Gaste laden will. Das Gebäude des Dichters muß umgebaut werden, wenn es die Musik wohnlich haben soll. Das verträgt nicht jede Dichtung, nicht jedes Schauspiel; und ist die Adaptirung dann doch erfolgt, mag sich erst recht die Musik nicht behaglich fühlen. Herr Willner, der Textverfasser von Goldmarks Oper, hat sich redlich gemüht. Aber Götz ergibt sich keinem belagernden Opernlibrettisten.

Gleich eine nachträgliche Titeländerung verräth die ganze Noth. Nicht »Götz von Berlichingen« heißt jetzt das Werk, sondern »Scenen aus Götz von Berlichingen«. Scenen aus einem Schauspiel sind nicht das Schauspiel, und sie werden, mit Musik versehen, auch zu keiner Oper. Die Sache ist: die Geschichte des Gottfried von Berlichingen überschreitet mit der Buntheit der Geschehnisse, mit der epischen Fülle von Begebenheiten schon den Rahmen eines Schauspieles; vollends den einer Oper. Den wesentlichen Erfordernissen aller Operndichtung: Concentration, Einfachheit der Fabel, Verinnerlichung der Vorgänge, Geradlinigkeit des Verlaufes, war schwer, beinahe unmöglich zu genügen bei »Götz«. Georg, der Knappe, erscheint bei Goethe in einem Panzer, der ihm zu groß ist; der Panzer der Dichtung ist zu groß für eine Opernmusik. Hat doch Goethe selbst in mehrfachen Umarbeitungen mit dem unfügsamen, undramatischen Stoffe gerungen. In eine dieser Bearbeitungen, die umgestaltende Bühnenbearbeitung von 1804, hat der Dichter nach Gödeke ein »opernartiges Element« hineingetragen. Vielleicht lag hierin ein Wink für einen »Götz«-Librettisten. Gibt nämlich auch »Götz« keine Oper, so steckt doch vielleicht in »Götz« eine Oper; nur heißt sie anders. Neben der scenisch gefaßten Erzählung der »Götz«-Begebenheiten gibt es nämlich in »Götz«« ein eigentliches Drama: es handelt von Weislingen und dem ihm zugehörigen Personenkreise (Adelheid, Marie, Franz). Bezeichnenderweise hat Goethe selbst einmal den »Götz« in zwei selbstständige Dramen getheilt, wovon das eine »Götz von Berlichingen«, das andere »Adalbert von Weislingen« betitelt war. Suchte man schon um jeden Preis die Oper in »Götz«, dann lag sie bestenfalls in diesem Weislingen-Drama vor, war daraus ganz frei zu gestalten und hieß: »Adelheid von Walldorf.« Eine richtige Oper lebt von Liebe und Leidenschaft nicht von Politik, Tüchtigkeit und Biederkeit, nicht von culturhistorischen Schilderungen. Adelheid, die bezaubernde Teufelin, sie schwingt sich von selbst zur Heldin jeder nach dem Götz-Stoffe geformten Oper empor. Goethe erzählt in »Dichtung und Wahrheit«, Adelheid, die er »nicht genug liebenswürdig« machen konnte, habe beinahe den Götz bei ihm ausgestochen. Beim Operndichter und Operncomponisten mußte sie es.

Der Librettist wollte aber seinen Götz und wollte seine Adelheid, und er nahm und gab »Scenen« für den Einen wie für die Andere. Ritter Gottfried als Opernheld! Eine widermusikalischere Gestalt ist kaum zu denken. Dieser gerade, brave, derbe deutsche Mann, dem das Wort immer schlicht, knapp und karg aus dem Munde rückt, soll seine Gefühle aussingen, seine Empfindungen umständlich auf dem Umwege der Musik ausbreiten! Gelegenheiten zu allerlei Solovorträgen suchen, jeden Augenblick den Mund voll nehmen! Hoch klingt das Lied vom braven Mann – aber der brave Mann darf es nicht selber singen. Wie unnatürlich im Munde des Götz eine Selbstcharakteristik in arioser Form wie: »Gott ist mit mir, wo ich auch sei – Mein Herz ist rein, mein Sinn ist frei – Vertraue auf mein gutes Recht – Allzeit des Kaisers treuer Knecht« u.s.f. Ein Beispiel zugleich, wie gerade ein »,Götz«-Libretto mit seinen Versen ins Gedränge kommt Librettistenverse an Stelle dieser herrlichen, markigen volksthümlichen, mit Zeitfarbe gesättigten Prosa! Sie schmerzen ganz besonders, wo der Text die eigenen Worte des Dichters beizubehalten sucht und in Reime zwängt. Ganz von selbst verschiebt sich das dichterische Charakterbild Götzens in dieser Opernlust. Der politische Götz mußte fallen, auch der culturhistorische, der an der Wende zweier Zeiten steht. Uebrig blieb theils der sentimentale Familienvater, theils der Held eines Ritterstückes. Ja, er schreitet manchmal in ganz bedenklichen Theater-Ritterstiefeln daher, er gute singende Götz.

Herr Willner hat anscheinend die Dingelstedt’sche Bühnenbearbeitung zu Grunde gelegt, welche den ersten Entwurf Goethe’s und die Theater-Bearbeitung verschmilzt. Wir finden die kraftgenialische Scene der Erdrosselung Adelheid’s, auch die breiter geführten Verführungs- und Liebesscenen zwischen Adelheid und Franz unter den »Scenen aus Götz von Berlichingen«. So recht stimmt übrigens auch dieser Titel nicht. Neben frei zusammengezogenen und ineinander geschobenen Scenen gibt es auch ganz neu hinzugedichtete, die dann doch keine Scenen aus »Götz« sind. Die Begegnung Georg’s mit Weislingen zu Bamberg, die im Schauspiel von Georg blos erzählt wird, wird im zweiten Acte scenisch vorgeführt und im dritten wieder erzählt. Voraus geht vollends eine Neudichtung: eine heiter gedachte Ensemblescene übermüthiger Pagen im graziösen Genre. Sie beginnt, indem nach Anweisung des Textbuches »eine Schaar Pagen unter Führung eines alten komischen, sehr ceremoniösen Pagenmeisters mit langem Stocke erscheint. Er postirt die Pagen spaliermäßig, schärft ihnen mimisch-correcte Haltung ein« u.s.f. Scene aus »Götz von Berlichingen«? Nicht vielmehr Scene aus einer der liebenswürdigen Operetten des Textdichters? Georg wird seines schönen Reitertodes verlustig und stirbt auf der Bühne, tückisch erstochen von einem aufständischen Bauern. Ein Beispiel der compilatorischen Methode des Textbuches gibt der erste Act. Er drängt im Schauspiel weit auseinanderliegende patriarchalische Scenen im Hause Götzens, Verlobung zwischen Maria und Weislingen, Lockung Weislingen’s nach Bamberg durch Franz, Ladung des Götz vor das Gericht von Heilbronn zusammen! Den Schluß der Oper sollte ursprünglich – nach dem gedruckten Textbuche – ein lebendes Bild besorgen. Ein lebendes Bild mit einem Todten: es sollte dem Publicum, um alle Zweifel hintanzuhalten, noch rasch der todte Götz gezeigt werden. Im letzten Augenblicke trug man aber doch Bedenken, den ganzen fünften Art einer »Götz«-Oper ohne Götz spielen und enden zu lassen. Götz wurde also ins Leben zurückgerufen und singt noch etwas – diesmal Gott sei Dank unbeschädigte Goethe’sche Prosa – ehe er stirbt.

Das Bild erhellt sich ein klein wenig, wenn man Goethe und Götz ganz beiseite läßt und das Libretto, wie es nun einmal ist, ausschließlich auf seine musikalische Eignung ansieht Dann hat man eine Reihe von bewegten, lose verknüpften, unruhig von Geschehen zu Geschehen, von Gestalt zu Gestalt springender Bilder vor sich. Bei einer Anzahl – sie liegen in der ersten Hälfte der Oper – ist bei allem äußeren Leben der undramatische Charakter nicht zu verwischen Sie bringen flüchtige äußere Begebnisse, nicht innere Erlebnisse, lösen zu wenig Gefühle und Stimmungen, lyrische Ruhepunkte aus für die Musik. Goldmark hat es erfahren. Dramatische Farbe und Bewegtheit stellen sich – ein wenig spät – erst in den Adelheid-Scenen ein, in denen die Stimmen der Verführung, der Leidenschaft sprechen, die geheimnißvollen Schrecken eines grauenhaften Endes die Phantasie wachrütteln. Allerdings haben wir in der Erdrosselungsscene die erste Hinrichtung mit Musik. Hier ist wenigstens ein Bett gegraben für die Musik; hier kann sie zuströmen. Auch das hat Goldmark erfahren. Zweifellos hat sich an diesen Scenen die Phantasie des greisen Meisters zuerst entzündet, ihm als Musiker den ganzen Götz-Stoff verklärend und vergoldend. Und er hat dann den Librettisten, seinen verdientem, gewandten Mitarbeiter am »Heimchen am Herd«, mitgenommen auf den Wolkenwagen seiner Wünsche.

Einen »Götz« denken wir uns, wenn es schon ein muß, bestenfalls von einem jungen gährenden Brausekopf componirt. Aber vielleicht ist das gerade der Kopf, der auf den ehrwürdigen Schultern Goldmarks sitzt. Ganz erstaunlich; wie Goldmark in den letzten Jahren mit beweglicher Arbeitsfreudigkeit von Oper zu Oper schreitet, die verschiedensten Stoffkreise durchmessend. Welch ein Sprung vom Hausmütterchen Dot zu Briseïs, der Sklavin des Achilles, und nun von den homerischen Griechenkämpfen zu den mittelalterlichen Bauernkriegen! Ein alter Kupferstich aus dem sechzehnten Jahrhundert zeigt einen alten Mann auf einem Kinderwägelchen mit der Unterschrift: »Ich lerne noch immer.« Goldmark lernt noch immer – das zeigt auch sein »Götz«. Gehen wir fehl, wenn wir Form- und Stylprincip dieser Musik auf den Grundgedanken zurückführen, daß der schlichte mittelalterliche Ton des Schauspieles ein Spiegelbild finden sollte in einer geraden, schlichten Musik? Allerdings hat die bunte Folge von Situationen und Bildern schließlich auch Goldmark’s Musik in einen ziemlich bunten Wechsel fallen lassen. Es gibt einen Weg, um das Colorit altvergangener Zeiten andeutend zu erzeugen. Die archäisirende Musik der »Meistersinger« ist durchaus nicht die Musik der Meistersingerzeit; sie erweckt aber die Vorstellung eines lange Zurückliegenden. Goldmark hat diesen Weg nicht beschritten. Seine Musik mahnt an kein Mittelalter, an keine Vergangenheiten, außer an die seinige. Er hat seinen Styl seit dem »Heimchen« merklich vereinfacht und kennt auch im »Götz« kein Leitmotive symphonisch verarbeitendes Orchester. Schritt vor Schritt geht er im einfachen Declamationsstyl der einzelnen Situation nach, läßt an den lyrischen Punkten das Arioso oder kleine liedmäßige Gebilde oft recht volksthümlicher Prägung eintreten, gibt insbesondere dem Chor voll das Seine und bringt mit sichtlicher Vorliebe, wo es nur angeht, in Vor- und Zwischenspielen kleine orchestrale Schilderungen unter. Goethe rieth seinem Schützling, dem jungen Componisten Kayser: »Gehen Sie der Poesie nach wie ein Waldwasser den Felsrinnen, Ritzen, Vorsprüngen und Abfällen und machen die Cascade erst lebendig.« So etwa ist Goldmark vorgegangen, und wenn die »Cascade« nicht immer recht »lebendig« wurde, so hat das in erster Reihe seinen Grund darin, daß der Stoff nicht genug Ritzen und Vorsprünge hatte für die Musik. Wol aber auch in der geminderten Kraft der Erfindung die ja doch die eines Siebzigjährigen ist. Man darf das nicht verschweigen und braucht es auch nicht bei einem verehrten Künstler, der uns so viel Stolzes und Schönes geschenkt hat. Glüht doch noch immer in den Adelheid-Scenen ein dramatisches Feuer, um das Goldmark die Jüngsten beneiden könnten. Auch sonst spricht im ganzen Werk ein Etwas zu uns, das nur der wahre Meister hat: die individuelle Note. »Götz« ist kein neuer Goldmark, aber doch Goldmark in Melodik, Harmonik und Instrumentation.

Nach einer die Hauptthemen vereinigenden Ouvertüre von kräftigem würdevollen Charakter setzt die Oper im Hause des Götz ein mit einer kleinen Liebesscene zwischen dem auf Jaxthausen gefangenen Weislingen und Götzens Schwester Maria. Knappe Georg singt schalkhaft sein volksthümlich gehaltenes Liedchen vom »gefangenen Vöglein« dazwischen; im Schauspiel in die Belagerungsscene gehörig, ist es hier gleichsam auf die Belagerung Maria’s durch Weislingen bezogen. Götz kehrt heim; es folgen die Familienscenen, die Werbung Weislingen’s, Mittagessen mit Gebet, politisirende Aussprache mit Weislingen. All dies hat Goldmark in eine einfache Dialogmusik eingefangen. Es zirpt gemüthlich das »Heimchen« im Hause des Götz. Aus der schlichten Recitation tritt in der Liebesscene die warme liedmäßige Fis-moll-Melodie der Maria hervor, die wir später, im dritten Acte, bei der Erinnerung an die von Weislingen verrathene Schwester im Munde des Götz finden. Auch für Götz gibt es solche Erinnerungsthemen. Eines in Es schreitet gewichtig in einem marschartigen Dreiviertel-Tact, ähnlich rhythmisirt wie das Hauptthema der Penthesilea-Ouvertüre; man hört die eiserne Hand an die Rüstung schlagen. Ein zweites, in weichen Terzen fortschreitend, volksthümlich geprägt, symbolisirt den Freundschaftsbund zwischen Götz und Weislingen. Es erscheint Franz, um Weislingen nach Bamberg zu locken. Er steht schon im Banne Adelheid’s; ein echtes Goldmark-Motiv malt das, in dem nichts fehlt, nicht die Triole, nicht die Synkope, nicht das sequenzartige Fortschreiten, nicht die mystisch-sinnliche, beständig wechselnde instrumentale Farbe. Gleißnerische Schmeichelei, Verführung, dämonische Gewalt, Gift, Verderben sprechen, aus diesen fremdartigen Klängen. Noch mehr als dieses Motiv belehrt uns in Franzens verzückter Schilderung der Reize Adelheid’s ein drängendes Baßthema zu schillernder Triolenbegleitung in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise, daß die Königin von Saba auch in das mittelalterliche Deutschland im Incognito einer Adelheid von Walldorf gekommen ist. Götz erhält die Ladung nach Heilbronn. Der Act schließt mit einem kurzen Ensemble, einem klangsatten Octett, das echt Goldmarkisch eigentlich nur eine Folge von mit jedem einzelnen Schritt jäh modulirenden Accorden ist.

Der zweite Act bringt die zwischen Komik und Ernst schwankende Gerichtsscene zu Heilbronn. Mit trockenen Bewegungsmotiven bestritten, wirkt sie lärmend und leer. Gleich darauf flüchtet sich förmlich die Musik in ein melodiöses Orchester-Zwischenspiel (beginnend in B-dur), das sich anhört wie ein Goldmarkisch harmonisirtes Mendelssohn’sches Lied ohne Worte. Wir sind in Bamberg. Die Unterhaltung Adelheids mit der Zofe, dann die Scene mit Franz, der mit dem barocken Gelegenheitsgedichte zu Ehren von Vetter Vanzenau und Sippschaft beauftragt wird, zeigen die bereits gekennzeichnete declamatorische Dialogform. Franz findet eine artige Melodie zu seinen Reimen, ein frisch rhythmisirtes Strophenliedchen (Zweiviertel-Tact C-dur), das mit jeder Strophe um einen halben Ton steigt. Dann folgt die Pagenscene; sie bleibt, mehr rhythmisch als melodisch wirksam, hinter unseren Erwartungen zurück. Darauf Kirchgang, endgiltige Aussprache zwischen Adelheid und Weislingen zu einer zarten, vielleicht mit dem liebreizenden Wesen Adelheid’s in Beziehung zu setzenden Orchester-Melodie (zuerst in Ges), endlich Abfertigung Georgs durch Weislingen.

Vor dem dritten Aufzug abermals ein kurzes, fugirtes Vorspiel. Götz erfährt auf seinem Raubzuge den Verrath Weislingen’s. Ganz zum Schlusse blüht, allzu weichlich im Munde unseres Raubritters, ein warmer, melodischer Gedanke in G-dur auf. Der gesangsmelodischen Erfindung der »Götz«-Musik ist es wiederholt eigenthümlich, daß sie, wenn sie sich schon einstellt, weiche lyrische Färbung trägt. Das Purpurroth der dramatisch-charakteristischen Melodie leuchtet eigentlich nur dort, wo die richtige Adelheid-Oper anfängt. Zwischenvorhang; Maskenfest am Hofe zu Augsburg Weislingen, mit Adelheid verbunden, beginnt in deren Innern zu lesen. Die Reizende erscheint mit Franz in phantastischem Costüm und erklärt in einem pikant rhythmisirten Arioso (B-dur 9/8) die Bedeutung der Masken. Das betreffende Originalgedicht des Schauspiels ist ohne erfindlichen Grund umgemodelt: Goethe in der Maske des Herrn Librettisten beim Schönbartfest. Der musikalisch conventionellen Auseinandersetzung mit Weislingen folgt die Verführungs- und Liebesscene mit Franz. »Endlich« sagen wir, bereits recht ermüdet vom langen Warten. Der Componist erhebt sich hier zu erheblicher dramatischer Kraft. Neu ist hauptsächlich ein drängender Fis-moll-Satz und eine nicht eben vornehme, aber wirksame leidenschaftliche Cantilene in Ges-dur. Eine dramatische Cantilene – wie wir sie begrüßen! Das Ganze hat dramatischen Nerv, lebt und steigert sich. Von nun an leuchten die Farben kräftiger, der musikalische Bestand wird auch technisch reicher. Die Bauernkriegscene im vierten Acte bringt kräftige, schallende Chorsätze, aber zu viel Massenlärm, zum Schlusse zu dem »Mordio« der Aufrührer eine unverfälschte Czardasbewegung Mit Wagner-Farben, und zwar mit den schwärzesten, ist (fünfter Act) die Nachtscene des Vehmgerichtes gemalt. Den packendsten dramatischen Aufbau bei vorwiegender Verwendung früherer Gedanken zeigt die große Seene der Adelheid. Goldmark wird förmlich jung mit seiner Adelheid. Ihr Ausruf »Strahlt, Sterne« lodert in den heißesten Flammen der Erotik. Das Erscheinen des Vehmrichters, die Erdrosselung sind mit den geziemenden musikalischen Schrecken ausgestattet. Ist es nicht ein merkwürdiger Zufall, daß der greise Goldmark des »Götz« gleich dem alten Verdi des »Othello« zur Erdrosselung einer jungen Dame Musik macht? Nun hat nur noch Götz zu sterben, und er besorgt das in der würdigsten Weise; es liegt eine schöne Stimmung über diesen wenigen Tacten, vielleicht die echteste des Werkes. Was Goldmark in ganz einziger Weise treu geblieben ist, das ist seine bewunderungswürdige orchestrale Phantasie. In der Instrumentation des »Götz« waltet überall Goldmark mit der eisernen Hand.

Die Oper, deren Eindruck wir wiederzugeben versuchten, ist in Budapest aufgeführt worden, nicht in Wien. Echten Erfolg hat das Werk nicht gehabt, auch nicht leicht haben können. Eine »Götz«-Oper mußte immer ein Experiment werden, wenn auch ein interessantes in der Hand Goldmark’s. Zum Wesen des Experiments gehört aber, daß es glücken kann – und auch nicht. Gezeigt hat sich jedenfalls, daß dieser Siebzigjährige noch ganz wunderbar seine Kunst sammt allen ihren Künsten commandirt. Er wird uns noch Schönes zu sagen haben, wenn eine neue, glücklichere Liebe in sein Herz eingekehrt sein wird, als die zu Ritter Gottfried von Berlichingen. Dr. Julius Korngold