… ein echtes Kind seiner Muse …

»Das Heimchen am Herd« Oper in drei Abtheilungen nach Dickens’ gleichnamiger Erzählung von A. M. Willner, Musik von Karl Goldmark. – Erstaufführung im k.k. Hofoperntheater am 21. März.

Uralt sind die freundlichen Sagen von den treuen Hausgeistern, die, dem Menschenauge unsichtbar, im Mauerwerk nisten und schützend über des Hauses Frieden wachen, den Menschen in allen schwierigen Lagen helfend beistehen, ihnen Tröster und Freunde sind. Ganz besonders lieben sie die Kinder, die sie fürsorglich vor Gefahren bewahren und die Kinder ihrerseits, sie ahnen die Nähe der kleinen Schutzgeister, von denen ihnen die Großmutter so manche liebliche Geschichte erzählt hat und die sie gar so gerne leibhaftig sehen möchten.

In den deutschen Märchen spielen die Erdgeister, Heinzelmännchen, Zwerge und wie die kleinen Herrschaften immer heißen mögen, eine wichtige Rolle und die Phantasie des Volkes läßt sie in den eigenthümlichsten Gestalten erscheinen. Mit Vorliebe wird dafür auch das Thierreich herangezogen, natürlich nicht die furchterweckenden Bestien, sondern solches Gethier, das sich gerne im Hause seßhaft macht. So ist auch das Heimchen oder die Hausgrille in die Poesie hineingeschlüpft und eine der lieblichsten Erzählungen dieser Art ist Dickens’: »Heimchen am Herd.«

Boz-Dickens ist nicht nur seinen engeren Landsleuten, den Briten, er ist auch den Deutschen längst an’s Herz gewachsen und zählt zu deren Lieblings-Schriftstellern. Der kraftvolle Humor, die glückliche Mischung von Satyre und Gefühlswärme, die große Menschenkenntniß, welche Dickens’ Romane auszeichnen, kommen zwar im »Heimchen am Herd« nur wenig zum Ausdrucke. Die einfache Handlung, die dieser Erzählung zu Grunde liegt, gestattet nur die beschauliche Schilderung eines bescheidenen Heims, in dem die Zufriedenheit waltet und nur vorübergehend in Folge einer harmlosen zweiten Liebesgeschichte eine Bewegung entsteht. Diesen schlichten Stoff hat Dickens seinem traulichen Genrebilde zu Grunde gelegt und der Wiener Schriftsteller A. M. Willner hat die Erzählung frei bearbeitet und daraus ein Libretto zu einer Oper geschaffen, zu der Goldmark die Musik geschrieben hat. Herr Willner hat die einfache Geschichte in flüssige und gefällige Reime gebracht, ohne seine eigene Phantasie eben sonderlich anzustrengen. Was in seinem Libretto vorgeht, ist demnach rasch erzählt.

In einem kurzen Vorspiele tritt das Heimchen (Frau Forster) als Prologus auf und berichtet uns von dem häuslichen Glücke des Postillons John (Herr Ritter) und besten jungem Weibe Dot (Frl. Renard), denen nichts fehlt als der Besitz eines Kindes, das aber bereits im Anzuge ist, denn Frau Dot vertraut selbst dem Heimchen an, daß in ihrer Brust ein wundersüßes Geheimniß sich rege, das ihr ein volles Glück verspricht. Eine Nachbarin, die Puppenarbeiterin May (Frl. Abendroth), unterbricht durch ihr Erscheinen die hoffnungsvollen Betrachtungen Dot’s, der sie ihr tiefes Herzeleid klagt. May liebt den schmucken Seemann Eduard (Herr Schrödter), der ober seit sieben Jahren spurlos verschwunden ist und nichts mehr von sich hören ließ. Nun nöthigen sie Sorge und Noth und die Liebe für den allen, blinden Pflegevater, der Werbung ihres reichen, häßlichen Arbeitsgebers, des Puppenfabrikanten Tackleton (Herr v. Reichenberg), nachzugeben und schon am nächsten Tage soll die Hochzeit sein. Dot tröstet die arme May so gut als es eben möglich ist. Nun kehrt John von der Post beim und bringt einen Fremden als Gast mit, der niemand Anderer als der schwer vermißte Eduard ist. Dieser aber bat, um unerkannt zu sein und die Verhältnisse prüfen zu können, sich die Maske eines alten Mannes beigelegt und selbst May erkennt ihn nicht. Ihr Jammer aber rührt ihn und er vertraut sich seiner Jugendfreundin Dot an, die sich jedoch dabei so auffällig benimmt, daß der biedere John an der Treue seiner Frau zu zweifeln beginnt und schließlich in einen wilden Eifersuchts-Monolog ausbricht. Da tritt aber wieder die Grillenelfe, das Heimchen, besänftigend aus und zeigt ihm in einem Traumbilde, wie bös er sich geirrt. Endlich findet May, schon mit dem Hochzeitskleide angethan, ihren Eduard wieder; der alte, lächerliche Tackleton wird von den Dorfbewohnern im Fuchs-Prellspiele genarrt und von seiner Braut ferngehalten, die dafür mit Eduard zur Trauung fährt. John söhnt sich mit Dot aus und ist hochbeglückt, als er von ihr erfährt, daß ihre Sehnsucht, Mutter zu werden, bald in Erfüllung gehen werde. In einem Schluß-Tableau läßt das Heimchen die glücklich vereinten Paare erscheinen und erklärt, daß das Märchen zu Ende sei.

Das Libretto bietet, wie man sieht, wenig Abwechslung und enthält manche naive Banalität, wie es denn überhaupt harmloser kaum mehr gedacht werden kann. Daß just Karl Goldmark, der Komponist der »Königin von Saba« und des »Merlin«, so viel Gefallen an dieser einfachen Geschichte gefunden hat, ist ebenso interessant wie bezeichnend. Das »Heimchen am Herd« gibt ihm auch nicht die geringste Gelegenheit zu üppigen Klangeffekten oder starken dramatischen Wirkungen und von all’ dem prunkvollen Rüstzeug, von dem er in den vorgenannten Opernwerken erfolgreichen Gebrauch machte, konnte er diesmal kein einzig Stück verwenden. Und doch ist seine jüngste Schöpfung ein echtes Kind seiner Muse und gewinnt unsere volle Sympathie alsbald. Es ist eben der Zauber des Märchens, der die bescheidene Handlung überglänzt und Goldmark hat ungemein feine Farben für die musikalische Illustration dieses »Märchens von Menschenglück, von Treue und junger Liebe« gefunden. Er hat sich eingesponnen in die stillen Reize einer Welt im Kleinen und wie geistvoll die Musik in den Details auch ist, im Ganzen aber bleibt sie doch dem schlichten Charakter der Handlung treu und findet, melodiös und sinnig, leicht den Weg zu Ohr und Herz. Goldmark hat mit der Musik zum »Heimchen am Herd« gewissermaßen die andere Seite seines Talentes geoffenbart: seine Befähigung zur musikalischen Idylle. Dementsprechend ist er auch zu den alten Formen der Spieloper zurückgekehrt, indem er der geschlossenen Melodie einen breiten Spielraum gönnt und nicht selten auch an das Volkslied anklingt.

Schon die Ouvertüre führt glücklich in die richtige Stimmung hinein. Das Heimchen-Motiv ist von eigenartigem Reize und des Zirpen der Grillen ist pikant und originell wiedergegeben. Der Elfenchor hinter der Szene und das Entreelied des Heimchens leiten die .Handlung recht stimmungsvoll ein. Eine musikalische Perle ist Dot’s Lied : »Ein Geheimniß wundersüß«, frisch und kräftig gibt sich John’s Entreelied: »Froh klingt mein Horn«, zu dem die tief empfundene KIage Eduard’s: »Ach Heimat, theure Heimat mein« in wirksamem Gegensatze steht. Der Brief-Chor der Dorfleute ist sehr lebendig, wenn auch etwas allzu lang und turbulent.

In der zweiten Abtheilung sind Dot’s neckisches »Ein Bißchen Eifersucht gehört zum Lieben«, Eduard’s Erzählung und das brillant orchestrirte Quintett wohl die Hauptnummern. Der daraus folgende Leidenschaftserguß John’s dünkt uns auch musikalisch zu pathetisch, hingegen ist der Elfenreigen von bezauberndem Klangreiz.

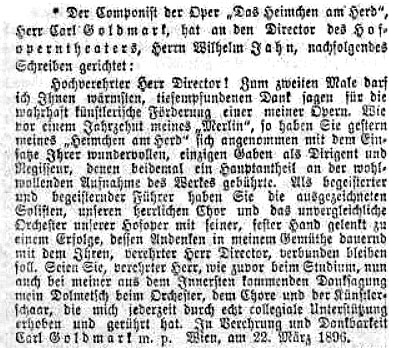

Aus der letzten Abtheilung heben wir das brillante Vorspiel, das Seemannslied Eduard’s, das Duett zwischen Eduard und May, Tackleton’s drolliges, wenn auch derbes Couplet: »Die Dinger sind nicht echt«, den Chor der Hochzeitsgäste und den anmutigen Epilog des Heimchens hervor. Smmtliche von uns hervorgehobenen Nummern wurden lebhaft akklamirt; es gab Beifall bei offener Szene und stürmische Hervorrufe des Komponisten und der Darsteller nach allen Aktschlüssen. Das virtuose Vorspiel zur dritten Abtheilung mußte sogar wiederholt werden. An diesem durchschlagenden Erfolge gebührt ein nicht geringer Antheil Herrn Direktor Jahn, der die Oper einstudirt hatte und sie mit der ihm eigenen Feinfühligkeit leitete. Das Orchester bot bewunderungswürdige Leistungen und Gleiches läßt sich fast von allen Darstellern sagen. Fräulein Renard gab die schmucke, schelmische Postillonsfrau mit so viel Liebreiz und Schalkhaftigkeit und einer so glücklichen Mischung von Scherz und Ernst, daß ihr unbedingt der erste Preis gebührt. Das Heimchen war natürlich Frau Forster, die Aug und Ohr entzückte und selbst einem Märchenbilde entstiegen zu sein schien. Herr Schrödter, der sich anfänglich Reserve auferlegte, trat später kräftig heraus und sang seine dankbaren Lieder so schwungvoll und feurig, daß ihn wiederholte Beifallsstürme umbraustcn. Nicht minder brillant war Herr Ritter, dessen Prachtstimme sich besonders im großen Monolog am Schlusse der zweiten Abtheilung entfalten konnte. Von sicherer komischer Wirkung war der Tackleton des Herrn v. Reichenberg. Nur Fräulein v. Abendroth ließ Einiges zu wünschen übrig. Sie wurde ihrer schwierigen Partie zwar gesanglich gerecht, wußte aber schauspielerisch sich nicht zu rathen, so daß ihre »May« eine recht langweilige Figur wurde. Auch die wenig geschmackvolle Hochzeits-Toilette, in die man Fräulein Abendroth im dritten Akle gekleidet hatte, könnte einer hübscheren Platz machen. Sonst konnten Kostüme und Ausstattung, wenn sie auch nicht von jedem historischen Einwande frei sein mögen, vollkommen befriedigen. In das Gesammtlob muß noch der Chor einbezogen werden, der sehr viel Frische und Agilität entwickelte. Alpha.

(Neuigkeits) Welt Blatt vom 24. März 1896