Frühlingsnetz, Meeresstille, Scherzo und Lieder

Anlangend die Musik zu Eichendorf’s Dichtung »Frühlingsnetz« (Op. 15), so ist ersterer unbedingt einzuräumen, daß sie sowohl in ihrem chorgesanglichen Theile als in ihrer begleitenden Hälfte allen jenen Momenten des Poëms erschöpfend gerecht wird, welche Vorgänge und Zustände des Naturlebens mittelst ganz entschieden ausgeprägter Wortfarbentöne malend beschreiben.

Opus 16, wie schon oben bemerkt, die durch einen vierstimmigen Männerchor, der seinerseits wieder durch ein Hörnerquartett begleitet wird, vermittelte musikalische Illustration des Goethe’schen Gedichtes »Meeresstille und glückliche Fahrt« ist, gleichviel ob vom reinmusikalischen oder vom Standpuncte der Charakter- und Stimmungszeichnung aus besehen, eines der seltsamsten mir bisher vorgekommenen Gemische von mächtig hervorspringenden Lichtseiten und zugleich von ebenso grell sich in den äußersten Vordergrund drängenden Schattenrissen oder Verirrungen. Kurz: dieser Tonsatz ist eine im Einzelnen von Geniusblitzen strotzende, im Ganzen aber kranke Geburt, die ich, so warm ich sie nach gewissen Richtungen hin unseren in ihrem Repertoir eben nicht mit sonderlich gehaltreichem Stoffe bedachten Männerchorgenossenschaften zu empfehlen geneigt, auf anderer Seite wieder – in Goldmark’s eigenem Interesse – entweder gänzlich ungeschrieben, oder in reiferem Alter – denn jedenfalls ist diese Arbeit ein Jugendwerk – gründlichst umgegossen wünschte. – Um mit den bedenklichen Seiten dieses Opus so rasch wie möglich aufzuräumen, möchte ich, vom specifisch musikalischen Gesichtspuncte ausgehend, in dem nach dieser bestimmten Richtung sonst unantastbaren, ja entschieden klangschönen ersten Theile dieser Tondichtung, der den Anblicksregungen des stillen Oceans auf die Psyche so schlagend wirksame Farben und Worte leiht, nur wider ein einziges Accordwesen entschiedene Verwahrung einlegen, und es, da ihm offenbar nicht die Außengestalt eines Druckfehlers anhaftet, ganz rückhaltslos ein aus klarer Absicht des Componisten hervorgegangenes Ungethüm seiner Art nennen. Es ist dies der Accord:

Auch noch andere, aus kleinen Secunden bestehende Dissonanzen beeinträchtigen das Werk. Ein ferneres Bedenken nöthigen mir die im Verlaufe dieser elf kleine Partiturseiten umfassenden häufigen Wiederholungen einer und derselben Tactesstelle, einer wesentlich anders lautenden Musik angepaßt, ab. Denn für keine dieser Wiederholungen ergibt sich mir auch selbst nur ein sophistisch ausgeklügelter, geschweige denn ein irgendwie stichhaltiger Rechtfertigungsgrund.

Scheint es nun gleichwohl ein Widersinn, die Gedichtesstelle »Ohne Regung ruht das Meer« durch eine Gedanken- und Formensteigerung offenkundigster Gestalt musikalisch zu commentiren – indem eben hier das bisherige a tre zum a quatro anwächst und das gesangliche wie accordliche Element eben wieder an dieser Stelle einen bisher ganz außergewöhnlichen Flug und Schwung nimmt, so zählt doch, reinmusikalisch genommen, diese Stelle eben zu den schönsten, inspirationsvollsten, die bisher Goldmark’s an solchen Geistesblitzen wahrlich nicht kargender Feder entströmt ist. Ebenso scharf getroffen ist jener Stimmungston, der die musikalische Färbung des zweiten Theiles dieser Chorcomposition »Glückliche Fahrt« überschrieben, durchpulst. Goldmark ist hier mit tiefblickendem Meistergenius den hehren Dichterabsichten gefolgt.–

Opus 19 ist ein bei I. P. Gotthard in Wien erschienenes, mit der Widmung an Anton Rubinstein überschriebenes »Scherzo für Orchester«. Soll ich in Kürze den mir durch das Lesen der Partitur dieses duftigen, lebensfrischen, prickelnden Tonstückes wachgerufenen Eindruck beschreiben – leider ist es niemals zu meinem Gehör gedrungen – so möchte ich dieses Tonstück als eine in moderne Sprechweise übertragene HaydnNachgeburt bezeichnen. Schon aus dieser Bemerkung erhellt zur Genüge, daß dieses »Scherzo« unter jene wenigen Tageserscheinungen seiner bestimmten Art gehört, die glücklicherweise nicht die längst abgetretenen Wege des Mendelssohn’schen Elfenhumors zum so- und sovielten Male breittritt. Ist doch diese an sich und ihrerzeit so mächtig lockende, spannende, ja in höchst persönlichem Bezuge auf Mendelssohn selbst sogar genial zu nennende musikalische Errungenschaft seit ihrem Emportauchen durch so viele unberufene Organe, durch das componistische imitatorum im höchstmöglichsten Grade und Sinne entweiht worden. Freiheit des Schaffens und Gestaltens bleibt Grundgesetz jeder wie auch immer gearteten Künstlerschöpfung. Und zu Entfaltung solcher Freiheit hat ja Goldmark das volle Zeug, wie schon zum Oefteren dargethan worden ist. Denn auch hier ist’s eine Eigenfrucht, mit der man zu verkehren hat. Und der oben gewählte Ausdruck »Haydn-Nachgeburt« darf ja nicht schroff und wörtlich, sondern nur im Bunde mit den ihm an selbiger Stelle nachgesandten, zum Lobe des Componisten Goldmark auszulegenden Einschränkungen und Verwahrungen aufgefaßt und als nur beziehungsweise giltig hingestellt werden.

Näher auf dies Goldmark’sche Scherzo eindringen wollend, erscheint es mir bei jedesmaligem Durchblicke immer entschiedener als ein zur Apperçu-Art gehöriges Tonwesen. Bald tritt es launen- und schrullenhaft, bald wieder anmuthig und neckisch zu Tage. Bald füllt es sich in plastisch aus- und durchgeprägte Formen. Bald streift es wieder kecken Schrittes jene Grenze, die den eben ebenmäßigen, oder – um einem kurz zuvor angewandten Ausdrucke treu zu bleiben – den plastischen Styl vom zerrbildlichen scharf getrennt halten. Indem nun dies Goldmark’sche »Scherzo« bald dem einen, bald dem anderen Usus, musikalisch zu dichten und zu formen, ein Widmungsopfer ganz treu und unverholen als Huldigungsgabe darbringt, ich möchte fast sagen einen Köder hinwirft, verhöhnt es – aber immer geistvoll – sowohl die eine wie die andere dieser musikalischen Stylarten. Es giebt – dem Scheine nach – beiden volles Recht; während es – dem Wesen zufolge – eigentlich beide verneint, und ein von diesen beiden Polen gründlich verschiedenes Tongeschöpf an die Stelle setzt, von dem man nicht genau sagen kann, ob es zu all dem bisherigen Tun und Treiben in Tönen eine genehmigende, oder aber eine vernehmende Miene mache. Beiden eben erwähnten musikalischen Denk- und Gestaltungsarten – wie schon angedeutet – ihr angestammtes Recht zum vorübergehenden Scheine vollständig vergönnend, vermengt es sie dergestalt in seinem kecken Uebermuthe, daß man von. Beginne bis zum Schlüsse im Unklaren, oder – richtiger gesagt – in einer Art fieberhafter Spannung über die Frage bleibt: was an dem ganzen Stücke ernst, was hinwieder scherzhaft gemeint sei. In jedem seiner Schritte muthet uns aber dieses seltsam zwiespältige Tonstück liebenswürdig an, während es hinwieder nirgends eigentlich tief, nirgends nachhaltig, sondern immer nur spannend, anregend, unserem Aufmerken Sporn auf Sporn mit bald leichtbeschwingter, bald wieder mächtig schwerfälliger Hand hinschlendernd sich verhält. Im Allgemeinen sei über dieses Scherzo noch bemerkt, daß, mit Ausnahme höchst selten vorkommender Ecken, Kanten und Schrullen in harmonisch-rhythmischer Beziehung, alle reinmusikalischen Elemente desselben sich zum Wachrufen eines nicht blos äußerlich bestklappenden, sondern ebenso gewiegt-poetischen Eindruckes innigorganisch durchdringen und daß insbesondere die hier entfaltete orchestrale Farbenfülle und maaßvolle Mannichfaltigkeit keinen billigen Wunsch offenläßt, daher redlich das Ihre beiträgt, um den Musiksinn vom Beginne bis zum Schlusse in lebendiger Spannung zu bewahren und schließlich das Ergebniß einer Meisterthat umfassenden Ranges herzustellen. –

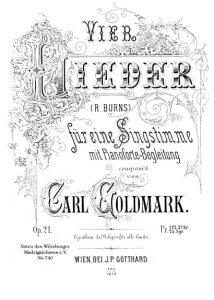

Opus 20 und 21 sind Liederhefte. Beide haben bei J. P. Gotthard in Wien ihr erstes Werde erlebt. Op. 20 behandelt einen nicht wenig krankhaftleidenschaftlichen Text des nordslavischen Dichters Puschkin, »Beschwörung« überschrieben. Opus 21 hingegen hat entschieden glücklicher gewählt, es griff nämlich zu R. Burns’ vielgestaltig liebenswürdiger Miene und Muse.

Ein so correcter und dabei so feinfühliger Charakter- und Stimmungszeichner wie Goldmark wußte sich auch hier den Dichtungsstoffen seiner Wahl auf das Genaueste anzuschmiegen. Leider ist er aber in seinem Streben nach durchgreifender Einheit zwischen Wort und Ton und nach ebenso gearteter Wahrheit des musikalischen Ausdruckes so weit gegangen, daß er haarsträubend Ungesundes, gleich dieser Puschkin’schen Gedankenmißgeburt, auch in ebenso grell auf die Spitze gestellte Klänge übersetzt hat. Abgesehen von einer Masse hier aufgehäufter Texteswiederholungen, für deren Anwendung sich kein irgendwie haltbarer Grund geltend machen läßt, die ich aber hier nicht erst aufzuzählen Lust verspüre, sondern dem eigenen Einsehen des Lesers überlasse, scheint es der Componist dieses Liedes unbegreiflicherweise förmlich darauf angelegt zu haben, seine Hörer wie die solchen Gesang Ausführenden nach jeder Richtung in demselben Maaße auf die Folter zu spannen, wie dies der Tondichter redlich vollbracht hat. Die Musik zu diesem Gebilde einer entarteten Phantasie bietet in der That alles nur Mögliche auf, um ihre Hörer aus einem Martyrium in das andere zu führen. Vor Allem muthet sie uns schon das Hineindenken und Hineinlesen in eine fünffach bekreuzte Tonart (Gismoll) zu, bei deren einfach leitereigener Behandlungsweise des Melodisch- Harmonischen es aber nicht stehen bleibt. Es nimmt vielmehr ein Wall von Doppelkreuzen und Auflösern die größte Mühe des Sängers und Begleiters, wie jene des Hörers und vollends des Lesers in Anspruch, um ihnen Allen ja die Arbeit so sauer und so schwer wie nur möglich zu gestalten und am Ende kaum mehr denn Herbeigequältes nach allen Richtungen zu Tage zu fördern, das sich ebenso widerhaarig anhört wie ansieht, singt, spielt und liest. Melodie und Rhythmus erscheinen in lauter kleine Theilchen zerfasert, gleichsam als setzten sie Engbrüstigkeit oder Kurzathmigkeit bei dem schon durch ihre Entzifferung erklecklich gemarterten singenden und zum Gesange begleitenden Interpreten voraus. Allein solcher Rhythmus stört durch sein abgerissenes, unstätes, beinahe von Tact zu Tact umgestelltes Wesen in weit höherem Grade das Verständniß und die Lösung der hier den Ausführenden gestellten Aufgabe, als er, wie man dem Außenscheine nach vielleicht meinen könnte, etwa selbem irgendwie aufzuhelfen die Eignung in sich trüge. In gleichem Sinne ist es um das melodisch-harmonische Grundgepräge dieses Liedes bestellt.

Das Liederheft Op. 21 ist, wie schon bemerkt, einigen Dichtungen von R. Burns gewidmet. Der ausgeführteste dieser Gesänge, 9 Folioseiten zu je 4 Systemen umfassend, weiht jenem zartbesaiteten Poeme des soeben genannten Barden seinen musikalischen Cultus. Der eigentlich thematische Inhalt dieser Liedweise ist leichtfließend, breit und langathmig. Das geistige Gepräge des hier entfalteten Melos ist, der Gedichtsbesaitung treu entsprechend, erotischer Art. Ich möchte diese Liedweise als eine der urwüchsigsten Schubert-Nachblüthen bezeichnen. Die solchem Gesange untergestellte Begleitung zerfällt in mehrere von einander selbstständig abgemarkte Gruppen. Die Oberstimme wogt nämlich so sanft und zugleich so beharrlich dahin, wie in so manchem »Müllerliede« Schubert’s, das bald der beschreibenden, bald der in höchstpersönlichem Dichtergefühle aufgegangenen Sphäre des Tondichters angehört. Der Baß bewegt sich zumeist in einzeltönig oder accordlich ruhigem, behäbigem Gange. Bisweilen mischt sich eine in den Begleitungsbaß verlegte Mittelstimme in den Verband der eben auseinandergelegten Organe. Diese Stimmenzuthat umkleidet sich bei jedesmaligem Auftauchen immer mit dem Außenscheine eines selbstständig durchbrechen wollenden Gesanges. Wesentlich aber bestätigt ein solcher melodischer Durchschnitt nur immer das von der den Hauptgesang zu gleicher Zeit führenden Stimme Ausgedrückte um eine Octave tiefer, solche Zuthat erweist sich demnach lediglich als Füllsel oder Verstärkung der gesangführenden Hauptstimme gegenüber. Gleichwohl läßt sich die drastische Wirkungskraft eines solchen Rinforzato’s um so minder in Abrede stellen, als auch seinerzeit Franz Schubert, im gegebenen Falle Goldmark’s offenkundiges Vorbild, durch die Anwendung ganz ähnlich gearteter Allottava-Transpositionen einen ganz ungewöhnlichen Zauberschein über seine lyrischen Tonbilder gebreitet hat.

Unglaublich, daß sich Goldmark an der liebenswürdigen Naivetät und Zartheit des nun folgenden Burns’schen Gedichtes, das einfach mit den Namen »Marie« überschrieben ist, innerhalb dieses engen, unscheinbaren Rahmens aber eine ungemein reiche Quelle von überströmender Schwärmerliebe aufschließt, die sogar zu tiefdurchdrungener, begeisterungsvoller Andacht sich emporgipfelt, ganz und gar nicht erwärmen konnte! So geistvoll und von reger Empfänglichkeit für urwüchsiges Seelenleben zeugnißgebend solche Texteswahl auch immer sein möge; ebenso leblos ergiebt sich die hier vorliegende musikalische Abspiegelung so hochpotenzirter Gedanken- und Gefühlswelt. Man hätte doch meinen sollen, daß eine so mannichfach inspirirbare und in der That auch ebenso inspirirte Tonschöpfernatur von der Art Goldmark’s eine gar reiche Fundgrube für das Ausströmen ihres Tiefgehaltes in gleichen Eingebungen gefunden hätte. Was bietet uns nun G. an Stelle des von seiner Auffassungs- und Behandlungsart der schönen Dichtung Erwarteten? Vor Allem ein Thema, dessen Eingangsphrase nicht als des eben genannten Componisten Eigenthum, sondern als jenes Auber’s (siehe die Cdur-Preghiera aus der »Stummen von Portici«) sich ergiebt, dessen Fortsetzung aber durch eine 14 Tacte lang starr festgehaltene rhythmische Monotonie folgenden Gepräges:

ebenso abspannend wirkt, wie durch eine gewisse Engheit, Knappheit, ja Trödelhaftigkeit der melodischen Fortschreitung, die sich selbst und den Hörer in einen Engpaß sperrt, aus dem entkommen können beinahe unmöglich, oder wenigstens nur mittelst eines Gewaltstreiches ausführbar scheint. Man richte selbst. Hier vor Allein der gesangliche Torso. Aus der Mittheilung dieses letzteren dürfte auch unschwer und zur Genüge jenes dem Vieles und Vielerlei anzuhören berufsgemäß genöthigten Componisten wohl eben nur zufällig entschlüpfte oberwähnte Plagiat aus Auber erhellen:

Auch die so nüchternem und sich gar träge von der Stelle bewegendem Gesange beigesellten Begleitungsharmonien des Claviers wandeln so ziemlich die gewohnte Heerstraße, also keineswegs jene gewählten Pfade, auf denen man Goldmark bis jetzt immer einhergehen sah, und zu deren Betretung der Text selbst mit einem so sehr gehobenen Nachdrucke seine Leser ermahnt.

Aus dem nun angereihten Burns’schen Gedichte »Wollt’ er nur fragen« weht ein dergestalt beredter schalkhaft liebenswürdiger Humor, daß eine für Charakter- und Stimmungszeichnungen und Farbengebungen so vielseitig begabte Schöpfernatur, wie jene Goldmark’s, in der musikalischen Deutung so prägnant hingestellter Worte unmöglich irregehen konnte. Es eröffnete sich vielmehr einem so ausgerüsteten Talente in einem Dichtervorwurfe der eben erwähnten Gestalt und Gestaltungsart eines der vornehmsten Gebiete zum Entfalten seiner Vollkraft. Wie leicht muß einem Universalismus der tönend verkörperten Lebensanschauung, der sich aus bisher Kennengelerntem und Erörtertem wohl schon längst als Goldmark’s mit selten vorkommenden unerquicklichen Ausnahmen eigenste und vornehmste Prägung ergeben hat, die begeisterte Feder strömen, wenn ihr durch Verse so naiven Scherz-Ernstes vorgearbeitet wird. Jedem diese Dichtung nach geistiger Seite hin Prüfenden ergiebt sich drängende Sehnsucht als deren vornehmster Quellpunkt und Kern. Hinter diesem birgt sich aber doch immer und überall ein Schalk. Dieser äußert sich bald entschieden höhnend, bald umgiebt er sich wieder mit einem Scheine von Schwärmerei. Solche Zwitterstellung läßt ihn denn nach einer Seite hin sirenenhaft lockend, nach andrer Richtung hinwieder gründlich boshaft erscheinen. Bald drängt es ihn, seinen Ingrimm offen zu zeigen. Bald gelüstet es ihn hinwieder, diese seine verbissene Stimmung in eine Maske sentimentalen Aussehens gehüllt hinzustellen. Alles dies ist musikalisch durch eine ganz eigenartig berührende Buntheit der allgemeinen und bis in das Einzelnste der gesanglichen, harmonischen und vornehmlich der hier tagenden bunten Rhythmengestalten abgebildet, deren Physiognomie sich beinahe tactweise in eine von ihrer Vorgängerin wesentlich wie formell verschiedene umstellt. Jede dieser hier auftauchenden Gestalten ergiebt sich aus den ersten Blick als reines Aphorisma. Erfaßt man aber den Zusammenklang dieser Einzelnerscheinungen, so bildet dieser dessenungeachtet immer eine ganz ebenmäßig gegliederte Klette. Bei dem Abschlusse dieser Tonreihen jedoch angelangt, bleibt gleichwohl dem Hörer wie dem ausführenden Sänger und Begleiter, wie dem diese Notenzeichen lesend entziffern Wollenden das hier dargebotene Ganze denn doch nur eine offene Frage, oder ein siebenfach versiegeltes Buch. So wollte es, glaube ich, der Dichter in und mit Worten. Und auf eben dieselbe einen spannenden Gegensatz dem andern anreihende und in demselben Sinne auch abschließende, daher mit wohlerwogener Absicht unbefriedigende Art führte denn auch der Tonpoet des Wortdichters verwirklichte Pläne aus. Daher diese unstäte Gestalt auf Gestalt drängende Rhythmik und die ebenso geartete Melodik und Harmonik; daher diese Fülle von Cäsuren und Truggängen; kurz, dies Halbdunkel oder besser Dunkelhell des Beginnes, Weiterspinnens und sogar des Abschlusses der inredestehenden Tonweise. Dieser Schluß, obwohl die Haupttonart Fismoll klar ausprägend, giebt sich doch gewissermaßen die Stellung einer ungelösten Frage. Und zwar ergiebt sich eine solche durch das absichtlich unvermittelt hingestellte unmittelbare Nebeneinander des Adur- und Fismolldreiklanges, mit welchem endlich dieses bunte Musiktreiben sein Ziel erreicht. Leider wuchert auch an dieser so vielfach ergiebigen Stelle das Unkraut grund- und zweckloser Texteswiederholungen, für deren Anwendung auf das musikalische Schaffensgebiet weder der ursprüngliche Wille des Dichters, noch der von demselben befolgte Gedankengang auch nur ein einziges Rechtfertigungsmoment nachweisbar hinstellt. –

(Fortsetzung folgt).