… fast durchaus episodistisch gehalten

»Die Kriegsgefangene.«

(»Briseïs«)

Oper in zwei Akten von Karl Goldmark, nach einem Texte von Emil Schlicht

Erste Aufführung im königlichen Opernhause am 6. April 1899.

Er war am Morgen nach der Budapester Premiere des »Heimchens«, als wir Karl Goldmark in seinem Hotel aufsuchten, um ihm zum Abschied die Hand zu drücken. Das Antlitz des Meisters verrieth noch Spuren von der Aufregung des vergangenen heißen Abends. Er sah ein wenig übernächtig aus, schien sich von dem großen Siege seines »Heimchens« noch nicht ganz erholt zu haben. Da klangen ihm durch die nächtliche Stille seines Zimmers wohl noch die prasselnden Applaussalven im Ohre, die dreißig stürmischen Hervorrufe, der Eljenjubel des überfüllten Theaters und verscheuchten ihm den Schlaf. Und dazwischen verfolgte ihn vielleicht auch das helle Zirpen des lieben Grillchens cis—d, cis—d immer hoch oben in Flöte und Oboe, dieses reizend charakteristische Leitmotiv, das knappste, das die Opernliteratur kennt. Wir beglückwünschten ihn zu dem glänzenden Erfolge der Oper und fügten herzlich hinzu: Vivat sequens! Ueber des Meisters Antlitz glitt ein geheimnißvolles Lächeln.

– Also ist etwas Neues im Zuge? fragten wir gespannt. »Ich gestehe, daß ich mich jetzt für einen Stoff interessire, der mich schon vor dem ›Heimchen‹ lebhaft angezogen hat.« – Wieder ein Volksthümliches oder gar ein letztmodernes Sujet ? – »Nein, das ist etwas ganz Anderes, sehr ernst und sehr alt.« Der Meister konnte vorläufig nicht mehr verrathen, da er sich noch nicht endgiltig entschieden hatte. Bald nachher meldete eine Zeitungsnotiz, daß Goldmark mit der Komposition einer neuen Oper beschäftigt sei, »Briseïs« mit Namen. Das war also wirklich sehr ernst, sehr alt; die reine Antike, wie sie im Buche steht, oder vielmehr in den 24 Büchern der Ilias des Vaters Homer. Die Wahl hatte nichts besonders Ueberraschendes. Hatte Goldmark nicht schon früher den Blick weit zurückgewandt in mythische Vor- oder Mitvergangenheit, in hebräisches Alterthum, oder in die sagenhafte Zauber- oder Ritterromantik eines sehr jungen Mittelalters? Die eigentliche Ueberraschung war gerade das »Heimchen am Herd« gewesen, in der Stoffwahl wie in der musikalischen Ausführung. Karl Goldmark, der Meister des hohen tragischen Styls, der Vollblutdramatiker, der große Orientmaler unter den Musikern, plötzlich als Kompositeur eines schlichten Hausmärchens, einfacher Arien, knapper Strophenlieder, heiterer Volksszenen, zarter Elfenchöre. Das große Verwundern war es eben, daß Goldmark sich in der bescheidenen Hütte des Postkutschers John Peer[y]bingle und der lieben Frau Dot so behaglich fühlte, nachdem er im Königpalast zu Jerusalem und am glänzenden Artushofe eingekehrt war.

Nun taucht er wieder in den Mythos einer grauen Vorzeit zurück. Daran ist also nichts Auffallendes. Seltsam scheint es nur, daß Goldmark so wie Bungert in seiner Trilogie »Homerische Welt« sich gerade die Sklavin Briseïs zur Heldin einer Oper ausersehen hat. In den Gesängen der Ilias klingt ihr Name höchstens wie eine durchgehende Note an. Flüchtig taucht die Gestalt an vereinzelten Stellen des Epos auf, um bald wieder aus weite Strecken hinaus vollständig zu verschwinden. Homer, der mit ausführlichen, glanzvollen und hochcharakteristischen Schilderungen seiner Hauptpersonen so freigebig ist, beschränkt sich stets auf dasselbe kurze Epitheton: »Des Brises rosige Tochter«. Die Sklavin des gewaltigen Helden Achilles, welcher die schöne Königstochter bei der Zerstörung von Lyrnessos erbeutet hat, steht bei Homer als schwach gezeichnete Episodenfigur im Hintergrunde. Nur einmal tritt sie bedeutsamer hervor. Freilich nicht als selbstständig Handelnde, die in die Ereignisse thätig eingreift. Sie erscheint vielmehr als stille Dulderin, als die unschuldige Ursache des heiligen Streites, der um ihren Besitz entbrannte. Das ist, als König Agamemnon auf Geheiß der Götter seine eigene Lieblingssklavin freigeben muß, sich aber sogleich schadlos hält, indem er die rosige Briseïs dem Achilles entreißt. Knirschend muß dieser die schöne Beute ziehen lassen, denn so gebietet es Pallas Athene. In furchtbarer Wuth über die Demüthigung überschüttet Achilles den König mit Vorwürfen. »Ha, Du in Unverschämtheit Gehüllter, sinnend aus Vortheil!« heißt es bei Homer und so viel weitere Worte, so viel ausgesuchte Injurien. Dann zog sich der Held in tiefstem Groll zurück und mied fortan das Kampfgetümmel. Bald fehlte sein starker Arm in der Schlacht und entsetzt sahen die Griechenführer ihre Heere von Niederlage zu Niederlage taumeln. In dieser folgenschweren Begebenheit liegt unzweifelhaft ein starker dramatischer Keim. Der gewaltige Streit zwischen dem schlauen Diplomaten Agamemnon und dem wilden, urkräftigen Recken Achilles, die Leidensgestalt der schönen Briseïs mitten hineingestellt, der tödtliche Schimpf, den Achilles erfahren und die höhere Pflicht gegen das Vaterland, das Alles enthält eine Fülle dramatischen Zündstoffes.

Diesem Hauptthema ist aber der Librettist Emil Schlicht (Pseudonym für den Wiener evangelischen Geistlichen Alfred Formey) aus dem Wege gegangen. Er bringt statt des Ganzen einen kleinen Theil, statt eines großen Dramas »Achilles« eine magere Episode »Briseïs«. Das Stück nimmt sich wie ein vorletzter Akt aus; auch in Bezug auf die technische Anlage und die landläufigen theatermäßigen Voraussetzungen. Es knüpft an ein langes Vorher an, an Begebenheiten und Thatsachen, die dem Zuschauer verborgen bleiben. Der Textdichter rechnet da offenbar auf die vollständige Vertrautheit des Publikums mit den Personen, den todten hinter der Szene und den lebendigen auf der Bühne, aus die intime Bekanntschaft mit ihren bisherigen Schicksalen, ihren gegenseitigen Beziehungen. Man muß seinen Homer gelesen haben.

So erklärt sich die Plötzlichkeit, mit der das Stück einsetzt und ohne jede Exposition gleich in medias res geräth. Achilles schickt sich eben an, die Leichenfeier für seinen heißgeliebten, von Hektor gefällten Freund Patroklus zu begehen. Gramgebeugt hüllt er die Urne, welche die Asche des Unvergeßlichen birgt, in seinen Purpurmantel. Dann schreitet er an der Spitze des Leichenzuges hinaus zum Grabhügel, während Priester und Opferknaben ihre Klagegesänge anstimmen. König Agamemnon, gerührt von dem Schmerze des Helden, beschließt, ihm die schöne Briseïs wieder zuzuführen, damit sie den Fassungslosen tröste. Achilles, von dem Begräbniß zurückgekehrt, überläßt sich in seinem einsamen Zelte ganz dem Gram um den Dahingeschiedenen. Wüthend klagt er das Schicksal an, das ihm den einzigen Freund entrissen und selbst den Göttern flucht er, weil sie ihm nicht beistehen in der Rache für den Todten. Zwar liegt draußen unbestattet und verstümmelt der Leichnam Hektor’s, den er schon dreimal, an seinen Siegeswagen gefesselt, rings um die Mauern Trojas geschleift hatte. Doch viel zu gering noch dünkt ihm solche Strafe. Da taucht Thesis, seine Mutter, umgeben von lieblichen Nereiden aus der mondbeglänzten Meeresfluth empor. In mild-ernster Rede beschwört sie den Sohn, mit den Himmlischen nicht zu hadern und jeder weiteren Rache zu entsagen. Doch ihn rührt nicht die Bitte der Mutter, finster weist er die Nereide ab, die nun eilig zu Aphrodite entschwebt, damit diese durch die Macht der Liebe das kranke Gemüth des Sohnes heile. Und schon naht Briseïs, die Kriegsgefangene, die, von Agamemnon freigegeben, draußen durch das Zeltlager schreitet. Als sie den Leichnam Hektor’s erblickt, erweist sie ihm die letzten Todtenehren, indem sie ihn in Linnen hüllt und ihm Erde aus die Brust legt, obwohl Todesstrafe daraus gesetzt ist. Dem Achilles, der sich eben anschickt, den Leichnam Hektor’s wieder um die Mauern zu schleifen, meldet der Diener Automedon den begangenen Frevel. Briseïs wird ergriffen und vor Achilles gebracht. Seinen zornsprühenden Blicken hält das Mädchen furchtlos Stand. Ihre edle, ruhige Würde macht ihn betroffen. Sie erzählt, wie ihr Patroklus als friedloser Schatten erschienen sei, wie er wehklagte, daß er früher keine Ruhe finden könnte, bis dem Leichnam Hektor’s die letzte Ehre erwiesen worden. So habe sie es gethan aus des todten Freundes flehentliche Bitten. Achilles ist mächtig ergriffen, nach langem inneren Kämpfe drückt er dem Mädchen leidenschaftlich die Hand: »Ich glaube Dir!« Er gibt Befehl, früh Morgens auf seinem Königsschiffe die Gefangene in ihre Heimath zu bringen – sie ist frei. Dann wankt er erschöpft in sein Zelt. Bangen Herzens vernimmt Briseïs die Nachricht von der baldigen Befreiung. So lang hat sie in heimlicher Gluth für den Helden sich verzehrt und nun, da sie ihm kaum zurückgegeben, soll sie ihn für immer verlassen. In der Stille der Nacht sendet sie ihr inbrünstiges Gebet an Aphrodite: »O schenk‘ mir sein Herz, sein wildes, wundes Herz!« Mit diesem stimmungsvollen Notturno endigt der erste Akt. Als unmittelbare Fortsetzung schließt sich der zweite an. Achilles wälzt sich ruhelos auf seinem Lager, gequält von grausigen Träumen. Briseïs hört sein Stöhnen und eilt besorgt in sein Zelt. Den Heiltrank, den sie ihm bereitet, weist er trotzig zurück, aber sie weiß ihn mit milden Worten zu besänftigen und als sie ihm ein Lied von seiner eigenen Jugend zur Leier singt, wird ihm allmälig lind und weich um’s Herz. Die Liebe blüht auf zu der schönen Pflegerin. Da blitzt heller Lichtglanz in den Raum. Gott Hermes, in einer rosigen Wolke schwebend, geleitet den Trojanerkönig Priamus in das Zelt. Der Greis fleht um die Leiche seines Sohnes Hektor. Barsch weist ihn Achilles ab. Aber Priamus läßt nicht ab, schluchzend fällt er ihm zu Füßen, umklammert sein Knie und mit den Bitten des verzweifelten Greises vereinigt Briseïs die ihrigen. Achilles steht tief erschüttert, er winkt dem Diener »Gib diesem Vater, gib ihm, was er fleht«. Ja, er gewährt noch mehr: zwölf Tage Waffenstillstand zur würdigen Leichenfeier. Priamus wankt überströmend von Dank aus dem Zelte. Nun wendet sich auch Briseïs zum Gehen. Doch Achilles läßt sie nicht ziehen, er fühlt, daß er sie nicht mehr entbehren kann. Erst zögernd, dann immer heißer und leidenschaftlicher gesteht er ihr seine Liebe und während draußen das Griechenheer einen jubelnden Schlachtgesang anstimmt, zieht er die Ueberglückliche an seine Brust.

Wie man sieht, geht in dem Stücke nicht eben viel vor; ja, die eigentliche Handlung ist so dürftig ausgefallen, daß sie für zwei Akte beiweitem nicht ausreicht. Sie mußte also durch ausführliche Monologe, Zwiegespräche, allerhand szenische Umständlichkeiten künstlich gedehnt und gestreckt werden. Diese Schleppungen und fortwährenden Retardationen, namentlich im ersten Akte, drohen den Zuschauer vorzeitig zu ermüden. Die Textdichtung, übrigens ziemlich frei nach Homer behandelt, bildet überdies kein festgefügtes Drama. Sie ist fast durchaus episodistisch gehalten. Die Auslieferung des todten Hektor an den Vater, das Keimen und Wachsen der Liebe Achill’s zu Briseïs, welche den Inhalt des Stückes bilden, sind doch nur lose aneinandergefügte Seitenmotive, denen der starke Stützpunkt eines dramatischen Hauptgedankens fehlt. Das verhältnißmäßig Beste, was das Libretto zu bieten hat, ist das stimmungsvolle Milieu. Dieses spiegelt Goldmark’s Musikgetreu wider. Der Grundton ist so meisterhaft getroffen, wie der noble, einheitliche Styl, der das ganze Werk durchzieht. Die Musik der »Briseïs« hat einen Zug ins Große, Erhabene, freilich auch ins Herbe, übermäßig Strenge, dem vielleicht die volle Wirkung auf die große Menge versagt ist. Weit mehr, als in seinen früheren Opern verzichtet Goldmark hier aus einschmeichelnden Wohllaut, aus den sinnfälligen Reiz der Melodie. Selbst die einzige geschlossene Solonummer, das Lied, welches Briseïs zur Lyra singt, besitzt nicht die geringste volksthümliche Prägung. Das Schwergewicht des Gesanges ruht durchaus im Sinne Wagner’s auf der freien Deklamation. Sie ist natürlich von noblem Zuschnitt, der Ausdruck immer charakteristisch, bald zart und innig, bald dramatisch bewegt bis zu leidenschaftlichem Aufruhr. Schweben auch da und dort vereinzelte Wagner-Erinnerungen vorüber, die Musik ist und bleibt doch echt Goldmark’sches Gewächs bis aus die gewissen typischen Harmonie-Fortschreitungen, auf die ihm eigenthümlichen Redewendungen und bis auf die berühmte Goldmark-Triole genau, die auch hier in mannigfachen Varianten auftaucht. Das Orchester ist, selbstverständlich, mit vollendeter Virtuosität behandelt. Hier vor Allem zeigt sich Goldmark wieder in aller Pracht und Herrlichkeit; ja, die Instrumente führen oft einen [!] beredtere und melodischere Sprache als die Personen auf der Bühne. Das Orchester spielt fast die Rolle eines gleichwerthigen Faktors, es spricht, es seufzt, es schluchzt, es jubelt. Zu starken, glanzvollen Effekten wird es nur ausnahmsweise herangezogen; man hört nicht oft das helle Schmettern des Metalls. Vorherrschend sind die gedämpften, die feingebrochenen Lichter, die poetischen Mischungen von Holz und Streichern, die oft zauberhaft wirken. Zuweilen erhebt über zarter Grundirung die Sologeige, Oboe oder Klarinette ihren einsamen Gesang.

Den ersten Akt könnte man ein einziges großes Funebre nennen. Er ist von einen, tiefen Düster erfüllt, in das nur selten ein befreiender Lichtstrahl fällt. In die Trauerstimmung führt gleich das kurze Vorspiel ein mit seinem ernsten, andächtigen Choral. In breiten Proportionen entwickelt sich die Leichenfeier. Krieger und Opferknaben stimmen ihren leidvollen Klagegesang an: »Rinnt ihr Thränen!« Achilles nimmt tiefschmerzlichen Abschied von der Asche des Freundes. Grabesdumpfe Akkorde der Posaunen hinter der Szene, dazwischen die ernst mahnende Stimme des Ausrufers, vom Grabhügel ertönen die weihevollen a capella-Chöre der Priester und Knaben, in den Stimmgruppen einander ablösend. Die ganze Trauerzeremonie ein ergreifendes musikalisches Stimmungsbild, wie es nur einem großen Meister gelingt. Voll Leben und Energie ist die folgende Schwurszene mit dem strammen Chor der Krieger »Zur Schlacht, zum Sieg!«. Wie theilnahmsvoll begleitet dann das Orchester die Todtenklage des Achilles, wie sausen und brausen die Triolen wild und trotzig daher, wenn der Held mit grimmigen Vorwürfen die Götter überschüttet! – Thetis steigt aus den Wogen empor. Sehr fein charakterisirt das Orchester das Gekräusel der Meeresfluth und das zitternde Mondlicht und, sanft auf Wellenfiguren sich wiegend, erklingt der melodische Chor der Nereiden. In der sehr ausführlichen Szene zwischen Achilles und Briseïs intressiren die visionäre, melodramatisch gehaltene Orchestermusik bei der Erzählung der Sklavin und das edle Arioso des Achilles »Wie wundersam!«, aus dem sich ein kunstvolles Terzett entwickelt. Den Akt beschließt ein zartes, holdverträumtes Orchesternotturno, dessen Melodie sich noch durch das Gebet der Briseïs poetisch schlingt.

Den zweiten Alt leitet ein großes Orchestervorspiel ein. Das Allegro stürmt kriegerisch daher in kühnen Modulationen; durch den langsamen Satz schwebt in zart glühenden Farben das Bild der Briseïs mit ihrer ungestillten Sehnsucht, ihrem süßen Bangen um den geliebten Helden. In dem langen Dialoge mit Achilles hört man edle, tiefempfundene Herzenstöne. Briseïs’ Lied mit Begleitung der Harfe ist, wie schon erwähnt, nichts weniger als populär gehalten. Etwas spröde einsetzend, gewinnt es dann einen balladenartigen Charakter und erhebt sich am Schlusse zu schwunghaftem Pathos. Priamus erscheint und fleht um die Leiche des Sohnes. Es ist die bedeutendste Szene der Oper in jedem Sinne. Endlich ein dramatischer Vorgang. Gesang und Orchester wetteifern in rührendem Ausdruck. Für die Wehklage des Greises, für seine verzweifelte, immer dringender wiederholte Bitte, für seine Thränen und seine Seufzer findet Goldmark Töne, die ans Innerste greifen. Die Oper klingt mit dem effektvoll gesteigerten Liebesduett aus; jubelnd umschlingen sich zum Schlusse die beiden Stimmen, so wie Held Achilles und die rosige Briseïs.

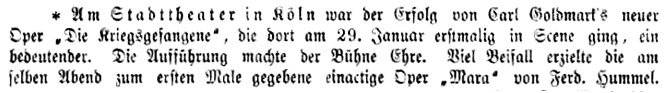

Die Novität fand in dem ausverkauften Hause eine warme Aufnahme; man zählte etwa fünfzehn Hervorrufe, das Orchester-Vorspiel hatte seinen stürmischen Separat-Applaus. Der dramatisch bewegtere zweite Akt insbesondere hat kräftig durchgeschlagen und den Erfolg des Abends entschieden. Die Ausführung unter Kapellmeister Kerner’s Leitung zeigte sich gut vorbereitet. Ausgezeichnet war Herr Takács als Achilles. Seine nur mittelgroße Gestalt weckte zwar anfangs kaum die Illusion des gewaltigen griechischen Kriegshelden, aber er wuchs von Szene zu Szene und spielte den Charakter ins Große empor. Dieser Pelide war voll wilder Energie, impulsiver Leidenschaft, einer finsteren Rauhheit, unter der sich doch adeliger Sinn und weichere Empfindungen regen. Sehr gut war der Uebergang von grimmigem Trotz zu erwachender Liebe getroffen, dabei Alles so männlich, ohne die geringste süßliche Sentimentalität, zu der die Liebesszene leicht verführt. Immer Achilles. Dem Schauspieler war der Sänger ebenbürtig mit seiner musterhaften Deklamation (eine Wagner-Rolle), dem reichbewegten Ausdruck und mit dieser blühenden Stimme, die heute alle Register ziehen konnte. Goldmark hätte seine Freude gehabt. Eine vornehme Briseïs in Spiel und Gesang war Frau Diosy; sie überraschte durch so manche früher nicht gehörte Feinheit in der Tongebung. Diese Briseïs erschien nur zu ernst, zu gemessen; die Figur verträgt weichere, anmuthigere Linien. Herr Ney, Priamus, fand für den Schmerz des greisen Königs schlichte, rührende Accente. Im richtigen eindringlichen Tone hielt Fräulein Semsey, Thetis, die warnende Ansprache an Achilles; in kleineren Rollen waren die Herren Kerteß und Mihalyi am Platze. Zu grell klang der Nereiden-Chor, die Trauergesänge bei der Leichenfeier ließen dagegen an Weihe und mildem Ausdruck nichts zu wünschen übrig. Die Ausstattung war reich und würdig; man hat in dem Modejournal der Ilias geblättert. August Beer.